過敏性腸症候群(IBS)でお困りの方へ

腹痛、便秘、下痢、便通異常などの症状が長期間続いてお悩みの方は、適切な診断と個別化された治療が重要です。池袋東口まめクリニックでは、過敏性腸症候群の専門的診断から治療まで総合的にサポートいたします。

ストレスがかかると必ずお腹が痛くなって下痢をします。検査をしても異常がないと言われました…

それは過敏性腸症候群(IBS)の典型的な症状ですね。ローマⅣ基準で正確に診断し、症状のタイプに応じた専門的な治療を行います。

過敏性腸症候群について

過敏性腸症候群とは?

おなかの調子が悪くなり、便秘や下痢などが長期間続く大腸の疾患です。明らかに症状があるのに大腸にがんや炎症などの疾患がなく、機能のみの異常であるため機能性消化管障害と呼ばれています。IBS(Irritable Bowel Syndrome)とも呼ばれ、英語の頭文字をとった略称で広く知られています。日本では約10%の方が過敏性腸症候群を発症すると言われており、決して珍しい疾患ではありません。

患者様の特徴

性別・年齢分布

- 女性が男性の約1.5倍多い

- 20〜40歳の方に最も多い

- それ以降は年齢とともに減少

- 若年者に多い機能性疾患

特徴的な発症パターン

- ストレスとの密接な関連

- 感染性胃腸炎後の発症

- 症状の変動性

- 心理的要因の影響

過敏性腸症候群の原因

機能性消化管障害 目で見える異常がないため、今も原因は明らかになっていませんが、統計的にさまざまな傾向が見えてきています。

感染性胃腸炎後発症

感染性胃腸炎後に約10%の方が過敏性腸症候群を発症すると言われています。発症しやすい方の特徴

- 女性

- 若年

- 胃腸炎中または前に心理的問題がある

- 胃腸炎の程度が強い

心理的・精神的要因

ストレスや心理的な異常も重要な原因として挙げられます。精神疾患との関連

- うつ病・不安障害:IBSの方が発症しやすい

- 双極性障害:症状の悪化に関連

- 睡眠障害:症状との相互影響

- 疲労:慢性疲労症候群との関連

その他の関連要因

- 腸内細菌の変化

- 遺伝的要因

- ホルモンの影響

- 食物過敏

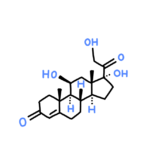

診断基準(ローマⅣ基準)

どのような症状があると過敏性腸症候群と診断されるのですか?

国際的な診断基準である「ローマⅣ基準」を用います。腹痛の頻度と排便との関連、便の回数や性状の変化が重要なポイントです。

過敏性腸症候群の診断基準(ローマⅣ基準)

最近3ヶ月の間に、週に1日以上おなかの痛みが繰り返し起こる

そしてその痛みが次の2項目以上の特徴を満たす:- 排便に関連する

- 症状とともに排便の回数が変わる(増えたり減ったりする)

- 症状とともに便の見た目が変わる(やわらかくなったり硬くなったりする)

IBSの4つのタイプ分類

便通異常のパターンは便秘がちな方から下痢ばかり起こす方までさまざまです。ブリストル便形状尺度を用いて以下の4つのタイプに分類されます。ブリストル便形状尺度

- タイプ1:小塊が分離した木の実状の硬便・通過困難

- タイプ2:小塊が融合したソーセージ状の硬便

- タイプ3:表面に亀裂のあるソーセージ状の便

- タイプ4:平滑でやわらかいソーセージ状の便

- タイプ5:小塊の辺縁が鋭く切れた軟便・通過容易

- タイプ6:不定形で辺縁不整の崩れた便

- タイプ7:固形物を含まない水様便

IBSの4つのタイプ

便秘型(IBS-C):タイプ1・2の便が主体 ストレスによって便秘が悪化下痢型(IBS-D):タイプ6・7の便が主体 ストレスによって下痢が発生混合型(IBS-M):便秘と下痢が同じような頻度で発生 便通が変動するのが特徴分類不能型(IBS-U):タイプ3〜5の便が主体 上記3つに分類されない型このような症状はありませんか?

主な症状

- 腹痛・腹部不快感(排便で改善)

- 便通異常(便秘・下痢・両方の繰り返し)

- 便の性状変化

- 排便回数の変化

- 腹部膨満感

- 残便感

症状の特徴

- ストレス関連:精神的負荷で悪化

- 時間的変動:朝に症状が強い

- 食事関連:特定の食品で悪化

- 周期性:良い時期と悪い時期の繰り返し

- 排便後改善:腹痛が排便で軽減

随伴症状

消化器症状

- 胃もたれ

- 吐き気

- 胸やけ

- 食欲不振

精神症状

- 不安

- 抑うつ

- イライラ

- 集中力低下

全身症状

- 頭痛

- 肩こり

- 疲労感

- 睡眠障害

検査と診断について

過敏性腸症候群の診断では、器質的な異常がないことを確認することが重要です。新宿三丁目メディカルクリニックと提携し、大腸内視鏡検査による詳細な評価も可能です。

器質的疾患の除外診断

警告症状・徴候

以下の症状がある場合は、大腸内視鏡検査などの精密検査が必要です。

- 血便がある

- 発熱がある

- 予期しない体重減少

- 異常な身体所見

- 50歳以上での初発

- 家族歴に大腸疾患

除外すべき疾患

- 大腸がん・大腸ポリープ

- 潰瘍性大腸炎

- クローン病

- 感染性腸炎

- 大腸憩室症

検査項目

基本検査

- 血液検査(炎症マーカー、貧血等)

- 尿検査

追加検査(必要時)

- 甲状腺機能検査:甲状腺機能異常の除外

- 血糖値・HbA1c:糖尿病合併症の評価

- 腹部超音波検査:他臓器疾患の除外

- 腹部CT検査:詳細な画像評価

専門検査(提携医療機関)

- 大腸内視鏡検査

- 上部消化管内視鏡検査

- 小腸検査(必要時)

治療について

過敏性腸症候群の治療にはどのような薬を使うのですか?

まずは生活習慣の改善が重要です。そのうえで、症状のタイプに応じて段階的に薬物療法を行います。1段階目で改善しない場合は2段階目の薬剤を使用します。

生活習慣改善

過敏性腸症候群の治療では、生活習慣の改善が完治のために最も重要です。薬物療法の前に、まずは以下の点を改善しましょう。

食事療法

- 規則的でバランスの良い食事

- アルコールや辛い食べ物などの刺激物を控える

- 食物繊維の適切な摂取

- 低FODMAP食事療法(必要時)

- ゆっくりとよく噛んで食べる

- バナナ、野菜、キノコ類

- 発酵食品(ヨーグルト等)

- 水溶性食物繊維

生活リズム

- 十分な睡眠をとる

- 規則正しい生活リズム

- 適度な運動習慣

- 排便習慣の確立

- リラクゼーション

- ウォーキング

- ヨガ・ストレッチ

- 腹式呼吸

ストレス管理

- ストレス要因の特定

- リラクゼーション技法

- カウンセリング

- 認知行動療法

- マインドフルネス

- 過度なストレス

- 不規則な生活

- 睡眠不足

薬物療法

過敏性腸症候群には多くの種類のお薬が存在しますが、2段階に分けて用いられます。

1段階目のお薬

便秘型・下痢型の両方に用いる薬剤

消化管運動機能調節薬:- トリメブチン(セレキノン)

- 自律神経に作用して消化管運動のバランスを整える

- ビフィズス菌、乳酸菌製剤

- 腸内細菌のバランスを改善する

- ポリカルボフィルカルシウム(コロネル)

- 便の水分バランスを整える

- ブチルスコポラミン(ブスコパン)

- おなかの痛みをやわらげる

タイプ別専門薬剤

下痢型(IBS-D)に用いる:- 5-HT3受容体拮抗薬(ラモセトロン:イリボー)

- 腸の運動異常を改善、腹痛や不快感をやわらげる

- 便意切迫感や便通回数、軟便・下痢を改善

- 止痢薬:ロペラミド(ロペミン)

- 下痢をおさえるが、過度の使用は控える

- 粘膜上皮機能変容薬(ルビプロストン:アミティーザ)

- 水分を増やし、便をやわらかくする

- おなかの痛みや不快感も改善

- 下剤:頓服的に用いる

2段階目のお薬

専門薬剤

コレスチラミン:- 胆汁酸の吸収不良による胆汁性下痢に用いる

- 特殊な下痢型IBSに有効

- 桂枝加芍薬湯:腹痛の改善

- 大建中湯:便秘型に広く使用

- 小建中湯、真武湯など

精神科薬剤

抗うつ薬:- うつ症状が強い場合に使用

- おなかの痛みをやわらげる効果

- 通常よりも少ない量で効果が現れやすい

- ストレスが原因で不安が強い場合

- 依存性があるため長期間の使用は医師と相談

注意 2つの段階のお薬を併用することも有効です。

治療期間と経過

治療の進め方

- 1、2ヶ月間の内服治療

- 症状改善の定期的な評価

- 薬剤の組み合わせや用量調整

- 改善すれば治療終了または継続

長期管理

- 症状日記の記録

- 誘因の特定と回避

- 定期的な通院

- 生活習慣の継続的改善

池袋東口まめクリニックの治療方針

過敏性腸症候群では診断にも治療にも詳しい問診が非常に重要です。患者様と十分に時間を取ってお話をお伺いし、個別の治療計画を策定いたします。

詳細な問診・診断

- ローマⅣ基準による正確な診断

- 症状パターンの詳細な評価

- ストレス要因・生活習慣の確認

- 心理的要因の評価

器質的疾患の除外

- 警告症状・徴候の慎重な判断

- 新宿三丁目メディカルクリニック提携

- 大腸内視鏡検査への迅速な紹介

- 血液検査による他疾患の除外

生活習慣改善支援

- 食事療法の具体的指導

- ストレス管理のアドバイス

- 運動療法の提案

- 腸内環境改善の指導

個別化された薬物療法

- 症状タイプに応じた薬剤選択

- 1段階目から2段階目への適切な移行

- 複数薬剤の効果的な組み合わせ

- 副作用を考慮した処方調整

包括的なサポート

- 精神的問題への適切な対応

- 必要時の心療内科紹介

- 抗うつ薬・抗不安薬の適正使用

- 患者様一人ひとりに寄り添った治療

継続的なフォローアップ

- 土日祝日も診療

- 治療効果の定期的な評価

- 症状変化に応じた治療調整

- 長期的な症状管理

当院の特徴的なアプローチ

器質的疾患の除外を進める中でも、同時に生活習慣改善を実施できるよう指導いたします。1日でも早く、少しでも症状が軽くなるよう、確定診断が得られる前から積極的に取り組んでいただきます。

治療の同時進行

- 診断と治療の並行実施

- 早期からの症状改善への取り組み

- 検査待ち時間の有効活用

- 患者様の負担軽減

個別最適化

- 患者様それぞれに最適な薬剤の発見

- 経過を詳しく聞いての治療調整

- 複数薬剤の組み合わせによる最適化

- 日常生活への影響を最小限に

過敏性腸症候群でお困りの方へ おなかの調子がずっと悪い、ストレスで腹痛や下痢が起こるなど、少しでも気になる症状があればお気軽にご相談ください。詳細な問診と適切な検査により、患者様一人ひとりに寄り添った治療で、少しでも早く改善へと向かえるようサポートいたします。